「休日の京都」というごった返す日。能狂言の鑑賞に着物で。岡崎にある京都観世会館へ行ってきました。

京都観世会館へ

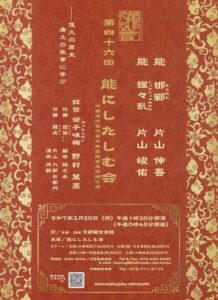

平安神宮近くの京都観世会館の「第46回 能にしたしむ会 」に出かけてきました。

能狂言の鑑賞にわかの私なので、できるだけ初めて観るものを選び講座系にはいかずただ「感じる」を楽しんでいます。

大阪よりも京都の能楽堂の方が開けているというかカジュアルというか、若い方も多くシニアの私語も多い(苦笑)。イベント内容的にロビーも客席もご挨拶される方が多数いらしたこともあったかも。

QRチケットで入場できたのもよかったです。忘れ物の心配がひとつなくなる。

番組は

- 能:邯鄲(かんたん。あの「邯鄲の枕」の話です)片山伸吾さん

- 仕舞:芭蕉 観世銕之丞さん、龍虎 片山九郎右衛門さん

- 狂言:茶子味梅(ちゃさんばい)野村萬斎さん

- 能:猩々乱 片山 俊佑さん

「邯鄲」は人生の悟りを得る枕の話で、大変見ごたえがありました。夢から覚めるところ(さっと消えていくところ)も、謡と舞いと囃子がピークから一斉に無音になるところが、まさに夢から覚めるといった感でお見事でした。

仕舞の2つも大変見ごたえがあって、さすがのお三方と謡の皆様でした。特に虎。虎でした。(にわかの…以下省略)

狂言は、唐人の夫が萬斎さん、妻が裕基さん。怒る妻にびくびくする萬斎さんに笑い、唐の優雅な舞に酔う。

そして「猩々乱」は拝見してみたかった番組で、これ観たさに今回のチケットを買った私なのです。

見ごたえのあるお若い方々のあふれんばかりの「熱」と支えるベテランの優しく厳しく包み込む空気も感じられて大変よかった。

会場 空調問題

野外能は冷え込むこともあり、最近は能楽堂ばかりでかけているのですが、この日もまだ寒くダウンを着たまま座っておられる方もちらほらおられるほど会場も寒く。

ひざ掛けの貸し出しがあったり、途中から空調が変わって少しあたたかくなりましたが、みなさんお手持ちのストールやコートを着込んだりして工夫されていました。おそらく演者に合わせての温度だと思うので、能に限らずクラシックでも現代劇でも、ひざかけ・ストール類は必須ですね。

この日は途中から空調があたたかめになったことで、最後の能・猩々乱のときの見所は過ごしやすくもありましたが、逆に舞台上はかなり暑かったのではないかと心配したりもして、空調は難しいですね。。

着物でGO!

お着物の方も多くて、十二分に目の保養ができました。楽しい。。さすが京都。明るい色目のお召し物の方が多かったです。白っぽい、というか、白。関係者の方々でしょうか、訪問着が華やかでした。

この日の「唐物」というテーマに沿った着物をうまくコーディネートできなかった私は

今年の着物おでかけ初日ということと、落ち着いた色目がよさげということで、一番好きな 誉田屋さんの御召と帯のセットでGO!一応帯がですね、「金唐革」でございましてね。テーマにのったなという、ええ自己満足の世界でございます。

さて、能楽堂近くの平安神宮周辺は、祝日ということもあってかなりの人、日本人も多かった印象です。

これからどんどん人が増えますね、、近寄らないようにしなくては。ヒトゴミニガテ、コートで身をくるんで、と。

写真…、置きコーデはまだまだ勉強が必要ですが何事もチャレンジ(渋)

今回改めてよく帯をみたら、この赤、漆ですかね、、帯も着物も嫁入りの時の仕立てなので30年以上時を経てもなお重厚でお見事、和の伝統技術に敬服、母に感謝でございます。

先日母から譲られたばかりの、まだしつけ糸がついていた最上紅花染の紬コートともよく合って。桜の前に羽織る機会を得られて、間に合ってよかったです。美しい。。

ニット手袋も大活躍、見えないけれど長じゅばんは桜で、少し見える帯揚げは萌黄で春をすぐそこに感じつつ、の自己満足です(笑)。

今年は着物でどんどんでかけるぞー。能狂言もたくさん観るぞー。コーディネート楽しいぞー。

コメント