着る機会があるのだろうか。留袖から順に出して風を通す作業をぼつぼつと。まだ袖をとおさぬしつけのかかったものからよく着るモノまで。

着物の虫干し

年に2~3回ほど、湿気の少ない日に風を通してカビや汚れをチェックする作業、虫干し。

着たものはそれなりに新しいたとう紙に入れなおしたりしていましたが、着ていないものも全チェックすべく、梅雨が明けるのを待ってました。

↓ 夫の紬にカビが生えていた件。現在洗いに出しています。

いでよ、第一礼装のお着物。留袖と色留袖

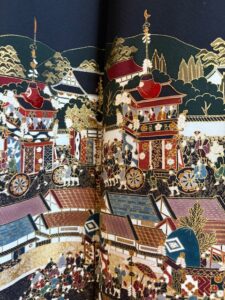

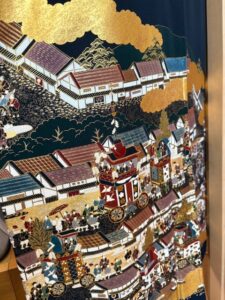

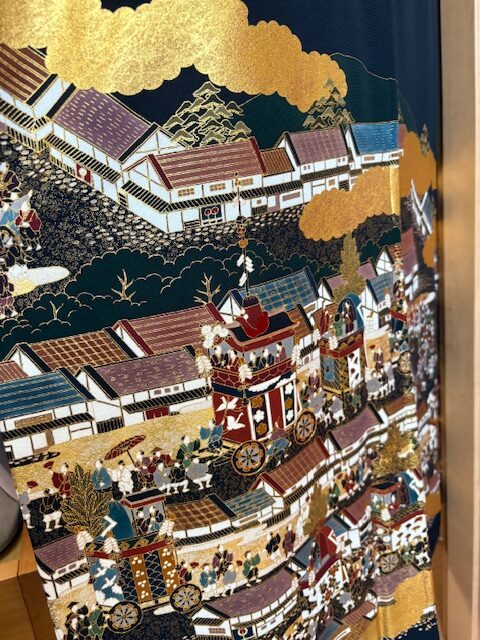

祇園祭の柄がにぎやかな、京友禅の黒留袖

おひさしぶり~。着物ハンガーに半日つるして風を通します。

女紋(揚羽)の三ツ紋っと。

祇園祭の柄ですね。長刀鉾が先頭をゆく。。きらきらの京友禅。これを着る機会ははたしてあるのか??

私たちが結婚したのは偶然にも7月、祇園祭の時期でしたのでなんだか大切にずっと手元に置いておく着物。私の結婚式に母が着て、その後私に。

つい先日、知人の娘さんの結婚式の写真をみて、あら~、留袖着れていいわねぇとうらやむなど。まあご縁のものでございますからね。風通し風通しっと。

帯は源氏物語です。ああ、、源氏香の薄羽織が欲しい(引き寄せる念を送る)

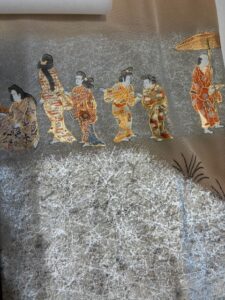

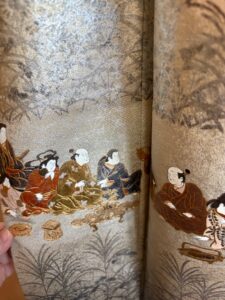

薄いカフェオレ色 の色留袖

こちらはなんでしょ、お茶会?なんの柄?? 銀、いやプラチナ??人物の縁取りが金ですね。おめでたや。ありがたや。一つ紋でまだ紙でカバーされててしつけもかかってます。

大小おかしくなってるけれど、帯もプラチナ入って宝相華、かなあ。。豪華すぎるな。。

ぺたっとした銀色の帯でもいいかも。

これを着る機会と言えば、うーん、なにかの受賞?そんなんある?? 結婚式はしない場合のお食事会、いやそれは訪問着か色無地で充分だな。。そもそもそういう予定はないわけなのだけれど。

実際に帯と合わせてみると、合う合わないがわかるので、スマホのメモに入れている着物コーデメモを更新してっと。これを繰り返す作業、楽し美し。

今の時期は日差しがきついので、カーテンをしめて、半日部屋で干します。

引き出しを1段ずつぬいて、タンスの奥にも風を送る。↓ 娘がおいてったハンディファンで(笑)。

毎日湿度計とにらめっこしながら、作業は進む。

たとう紙にしまい、次の段の着物は

金銀の箔のついたものは、そのままたたむとくっつきますので、これまでの紙を取り除いて新たに「クッキングシート」をはさみます。(Yahoo!知恵袋でみました)

さてこれでよし、気になる汚れもなかったし、風も通した。次は「喪服」だな。袷と単衣と絽まである。

嫁入りしてから、いやあつらえてから一度もあけたことのない、30年あかずの桐の箱に眠る喪服セット。。

こちらも着る機会なさそうな気もするが着るかもしれぬ。27年前の父の葬儀では、乳飲み子をかかえ急だったこともあり着物を借りた記憶。まあ実際てんてこてんてこしますからね。。

まあ、先のことはわかりませんので一応シミとかカビがないか、備えとしてチェックしておこう。

…と、段取りだけ決めて、また別の日に。

重い引き出しを1段ひっぱりだしてきて、風を通しつつ中身をチェックして干してたたんでまた入れる。それだけでへとへとの”体力なしアラカン”。

知らぬ前に増えてる(?)単衣などもチェックして、真夏は着物を着る予定はないですが、秋口からまた着物着てでかけよ。あー浴衣も眠りっぱなし。。

↓ 2025年、今年の正倉院展も決まったようですね。え、蘭奢待(らんじゃたい)でるの??すご。絶対いこ。

コメント