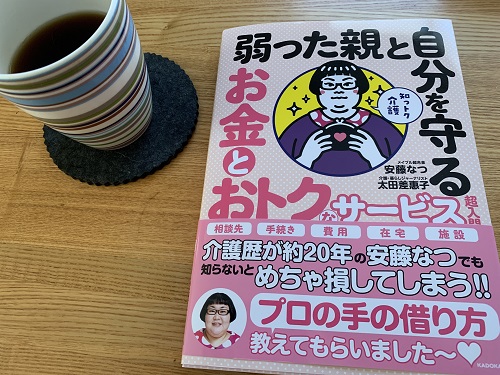

安藤なつさんが表紙を飾る「弱った親と自分を守る お金とおトクなサービス超入門」。知らなかったサービスや制度・お金のこと。

介護本で学ぶ

親だけでなく、自分や配偶者がいつかお世話になるかも。まずは知識を本から。

何気にツイッターで紹介が流れてきて、家族で回し読みをすべく紙の本を注文。

1,650円なり。著者は介護歴が約20年の安藤なつさんと、介護・暮らしジャーナリストの太田美恵子さんとの共著。

冒頭に、介護サービスを使い倒そうとあります。心強い。

うちの場合は、

すでに介護のお世話になっている義父、そのお世話をしている義母。いつかお世話になるかもしれない実母。あるいは夫か私がお世話になる、いざその時に子供に「●●だから安心していいよ」と伝えたい。そんな思いで手に取り、ざーっと数時間で読了、付箋をはって夫へ渡すw。

主な目次

当たり前ですが、知らなかったことも多かった。

目次

6章からなっていて

- あなたの人生を守るための介護のカタチを考えてみた…子供のお金と時間は別に確保。親の介護の考え方、仕事をやめずに親の介護と向き合う、などなど

- おトクな制度を逃さない、介護保険 基本のキ…世界一の長寿国を支える制度、地域・収入で変わる介護保険料などなど

- 子どもの時間を守る 在宅の介護サービスとは…訪問介護の基本、日常ケア、プロの仕事の範囲とは、などなど

- 子どもの時間と親を守る 施設介護とは…施設介護へ移るタイミングとは、施設はどう選ぶ、などなど

- 損をしないためにこれだけは知っておく介護のお金…資産を知る、介護費用の注意点、軽減制度、具体例で知る介護費用、などなど

- 離れて暮らす親をサポートする体制づくり…家族間のお金のトラブルを避ける方法、離れて暮らす親の安全を確保、などなど

そして付録がまたすばらしい。

- 要支援・要介護認定申請書の書き方

- 高額介護サービス費申請書の書き方例

- 高額介護合療養費等支給申請書の書き方例

知らなかったこと

- 介護は1つのプロジェクト。子供は司令塔としてプロジェクトをマネジメント

こういう考え方はわかりやすい。プロマネをしていたこともあってイメージしやすい。

「一人に情報を集めその一人が外との窓口と内部への情報共有をする」

そんなに苦になる話じゃないはず。グループラインとかあるし、できそう。

- 親が住む地域包括センターをまずおさえること。有資格の方が無料で相談に乗ってくださる。思わず義実家と実家周りのセンターの場所をおさえておく。

- ホームヘルパーさんに頼める業務、頼めない業務。

- 自治体や民間のサービスを利用する。自治体・非営利団体・民間サービスそれぞれの提供サービスレイとおおよその費用。

- 高齢者施設の種類・運営団体と特徴、おおよその費用

- 施設入居に当たって確認が必要なこと「重要事項説明書」の確認ポイント

- 入所後の子供=身元保証人の役割

- 民間の老人ホームでかかる費用(月額)と内訳。居住費、食費に加えて日常生活費や通院など、もろもろかかる費用の事例。思ったよりかかるんだなという感想。

- 親の年金からの介護費用の負担割合。何が全額自己負担になるかなど。細かくて参考になる

- 医療控除の確定申告申請書の書き方

- 親のお金を引き出せる仕組み

- 具体例・介護にかかる費用。介護保険内、外、自己負担額がどうなるかの事例

制度の使い分け

いろいろな制度をどう使い分けるのか。どうやら買おうと検討しかかってい「パラマウントベッド」は買わなくても済みそう。その時がくればレンタルでしのげそう。

うまく使いこなすにはフトコロ事情をオープンにしないとなかなか難しい話だということが明確にわかった。

夫婦間+家族間でオープンにしたうえで、親の事情もきちんと兄弟の誰かがハブになって把握しておく必要があります。やるべきことがはっきりくっきりみえてきました。

プロの手を借りる心強さ

子どもが介護をする時代でもないし、してもらうつもりも毛頭ないけれど、自分のことができないかんじになってきたら、こうしておいてほしいという芯と備えは必要。

エンディングノートの前に、「介護はこの範囲でこんな感じでできたらノート」がいるのかもしれない。

どんな制度が使えるか、業界や制度の変化もよくみておかないと。

↓ 清書済み、エンディングノート

コメント