法事のお供え物って悩む。。 うちは「とらや」「茅乃舎」あたり。渋好みの伯母や気働きが素晴らしい義妹に倣って、こなれていきたいところ。

義実家の法事

はい、〇〇家に嫁いではや29年(はやっ)、もう嫁ぐという感覚も薄れゆく令和の法事事情。

先日の義父の葬儀のあと、義実家でひとり暮らしをする義母を何度か様子伺いに訪問し、このほど四十九日法要が営まれました。

法事の度に毎回悩むのが「お供え」でございます。お供え=お金+モノ。

嫁入りしてすぐくらいは「何もいらないから手ぶらできてね~」を真に受けそうになったけれど、もうアラカンなのでそのあたりは「お食事代+おキモチ×人数分」でキリのいい奇数の金額を包んで夫の名で出す。これで固定です。

そして、モノ(供物)は法要後にお寺さんと参加家族で分けるので、いつも何にするか楽しみであり、悩みでもある。こちらは固定せず、心の師匠、法事マイスター(?)の方々のお手本に倣う。

お手本1:伯母

私が20代の頃からなので伯母は50代、つまり今の私ぐらいの年で、センスがよくておいしい、こんなの知らなかったというモノをお供えにチョイスする。いつも楽しみにしてたな~。

この伯母に「カマタの醤油」を教えてもらい、「七福屋の海苔」のおいしさにおもわずお取り寄せレギュラー入りをさせてもらったり、賞味期限は短いけれど、驚くほど美味しい小豆島の昆布の佃煮を教えてもらったり。

お供えとは関係ないけど、佃煮の「神宗」もこの伯母に教えてもらいました。主に昆布茶にすると、エステなどでいただく昆布茶と全然違う!お茶漬けにもお弁当やおにぎりの具にもGOOD。

お手本2:義妹

同じ〇〇家の人になって…という表現自体薄れゆく昨今ですが、会ったのは数えるほどなのにその人柄や懐の深さにすっかり惚れこんでいます。

気さくでそのくせ気働きも素晴らしい、私の方が「姐さん」と呼びたいくらいのこの方の法事のお供えセレクトは「お住いの地域の銘菓」。毎回違うセレクションで、甘いものを控える老若男女問わずのちょうどいい甘さとひとくちでいける量。ええ塩梅。毎回楽しみ。

法事の前に集まった親族でちょっとお茶うけにつまむお菓子(かりんとう饅頭)も持参されていて、これがまた美味しい。今回もまた惚れたぜ、姐さん。

↓ こちらのだと思われます

悩みながらのお供えセレクション

準備編:お茶

さて今回の四十九日法事の前に何度か訪問した際に茶葉を用意しておきました。義実家にも美味しいお茶はありますが、お客さんが多いし、お茶っぱっていくらあってもいいですからね、冷凍できますし。

そして季節にあった湯呑と茶たくを選んでセットしておく。義実家は湯呑が多くて季節や行事で選ぶのが楽しいその作業。

持参したお茶は「一保堂」と「むか新」。一保堂は言わずもがなで緑茶もほうじ茶も美味。今回の法事でお寺さんには「むか新のお茶」をお出ししました。お抹茶と少し昆布茶風味も感じる、色も美しく味わい深いお茶です。そしてこの機に乗じて私もいただく(笑)。おいしひ。。

お供えに「とらやの羊羹」はテッパン

ひとくちサイズのものが我が家好みです。シニア世代にも大人気の「とらや」。うちも大好き、義母も大好き。間違いない。水ようかんもあります。餡子は正義。

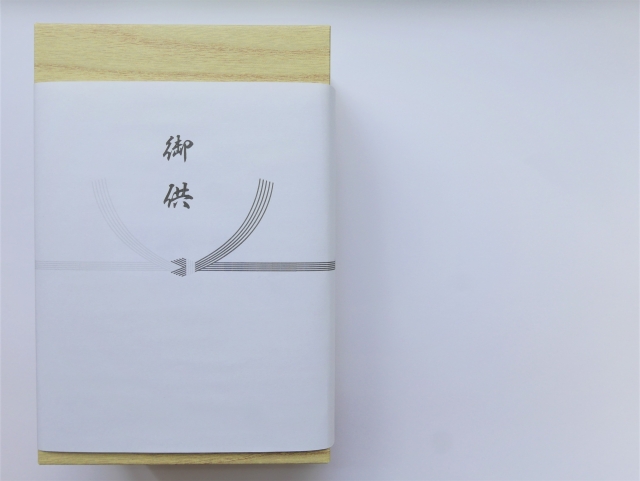

今回我が家からは「茅乃舎」。小分けできる出汁。

和洋お菓子が多いかもしれないので、今回うちがセレクトしたのは「茅乃舎の出汁」です。10代の孫連中には不評だったかもしれないけれど、もらうとうれしい、おいしいお出汁。「野菜だし」が特におすすめ。

お店に出向いてもいいのですが、もう最近はネットで買えるし、のしの対応もしてもらえて、重くてかさばるものを持ち歩かないでいいのは助かりました。

次回の手土産は

さて、次回の義実家訪問はお彼岸。四十九日法要ではお留守番をしていたので、改めてお墓参りをさせてもらいます。手土産はお義母さんの大好物「阿闍梨餅」だー。

コメント