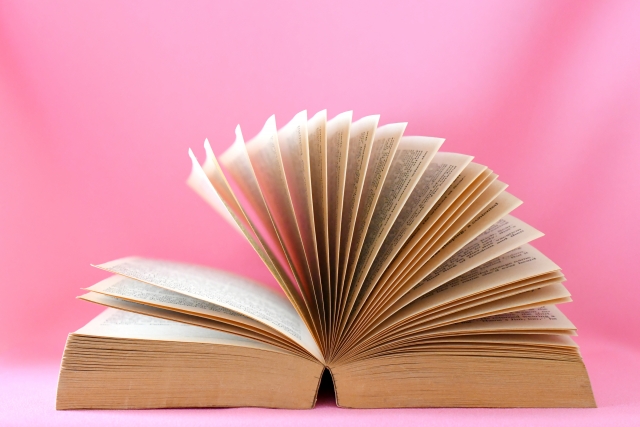

ネット時代にも通用する3つの利点。「集中力」「速読」「読解力」はいくつになっても役に立つ。

読書の習慣は小学校から?

小さい頃は~♪

絵本を読むのが好き。ストーリーを妄想するのが好きな子供でした。もちろん外ではおてんばです(笑)。

小学生になると「読書感想文」が夏休みの宿題になったりして、課題図書を読むのも楽しみ。小2の時に作品は忘れましたが読書感想文が市か何かで表彰されて担任の先生からも褒められた記憶。褒められたことがこれまたよかった。

あれこれと本を読んでは父母に質問したり調べたり。父からは中国のことわざや慣用句に関する本を買ってもらい、愛読していました。

洋物・和もの問わず「ひみつの花園」「金のがちょう」「ニルスの大冒険」あたりから物語が好きになり、和ものでは江戸川乱歩を入り口に 宮沢賢治、泉鏡花、急にとんで伊坂幸太郎。情景を想像させてくれるものや次の展開が読めないようなわくわくした物語にひきこまれていきました。シニカルなイギリス文学も好みです。ああ懐かしや。

読書がもたらしてくれたもの3つ

集中力

本を読むことで養える集中力。

耳元で「ごはんができたよ!」と何度も呼ばれた末、真横で叫ばれても全く動かないほどに成長しました(笑)。ほんとに聞こえてないんです。

この集中力は、仕事でも、なにか計画を立てたりする時も、おおいに役立ってます。ぐっと集中して仕上げることが身について、短時間でやりとげる形が身についたように思います。

子育て中に在宅勤務をしている時に子供に話しかけられても気づかなかったのは痛い思い出(笑)。すまん。

速読

ビジネス書やネット記事、Kindleなど「ななめよみ」得意です。

店頭で本を手に取って目次からさらさらさらっと流しておもしろくないものを見切るのが早い(笑)。

タイパという言葉がありますが、今、 自分が時間を割いて読むべき本かどうかの判断が早いです。

ナニカ経験値をもとめて人様のブログ記事を探す・読むのも早い。ネット検索が今でも得意。

仕事でもやってましたが、企業の業績とか分析とか、政府の懇談会の議事録とか…。読んでまとめるのが早くて、投資にも役立っています。分析はまだ甘いですが(笑)。

読解力(主人公の気持ち、作者の気持ちを深く読む)

深く深く読む。よく「主人公の気持ち」「作者の言いたいこと、テーマはなにか」と国語のテストで出ましたね。あれ、得意でした。もちろん意見が違ったりすることも含めて楽しい。今で言う「考察」ってやつですね。

なので映画やその他作品をみて伏線とかちょっとしたセリフとかに気づくのが楽しい。ネットなどで気づかなかった伏線を教えてもらえるのもまた楽しい。繰り返し見る作品とあまりの衝撃に一度みてそのまま深く考察を続ける作品も。

原作と映画、監督違いの映画の比較なども楽し。そういう解釈かー、とか。

↓ 原作と2つの制作で楽しめた「三体」。人生観変わりました。

↓ 私の人生観に影響を与えた3大映画作品は「ダンサーインザダーク」「沈黙」「さらばわが愛 覇王別姫」。何度も観るというものではなくて、深く心の底に錨を降ろしている。

↓ アニメでは「チ。」。原作未読でしたが、価値観とは、信仰とは。受け継ぐとは。

寄る年波には勝てないけれど、読書は楽し。

「小さくてよめなーい」事案あれど

先日、昔のシャーロックホームズの本を図書館で借りてきたのですが、昔の文庫本は字が小さくて読めませんでした。今の文庫本ってかなり字が大きくなってたんですね。やさしい世界。健康寿命がどんどん長くなっていってることに対応されていてすばらしい。

本(紙)もネットも、文字の大きさを克服して長く楽しめるようになってるし、

そこから広がる映像世界も、長く味わい楽しめる。

まずは「読書習慣」から。人生を楽しむ1つを手に入れたとしみじみ思うアラカンなのです。

最近の読書

泉鏡花 全集、、ゆっくり何度も読んでしみこませる…

コメント