アラカンからの着物活、再開です。

しつけ糸がかかったまま眠る着物たち

50代で私を含めてこういう状況の人は多いのではないでしょうか。

20代前半、会社に入ってすぐの頃、会社の福利厚生の1つに「出張・着つけ教室」があって、2週間くらいで一人で着ることができるようになるコースへ同僚と通い、マスターしたものです。

そこから広がる和の文化。着物を着る機会とは? 茶華道ですね。

職場の近くの古美術商の二階のお部屋を使って師匠(奥様)がひらいていた茶道と華道の教室へ、子供が生まれる少し前の29歳まで通いました。

着物好きの母に訪問着をいくつか、小紋や色無地、色留めそでなど一通りそろえてもらい、結婚してからは初釜はもちろん、子供の七五三や卒園式、小学校入学式などに着用してきました。バブル世代の私たちは友人の結婚式でも何度か着物で、それは華やかに着付けて出かけていました。

さて、妹の分とも合わせると相当な数の着物ですがまだ袖を通していないものも多くあり、アラカンとなった今も処分はできない。着る機会があれば着たいものですってもしかして今??

というわけで、リタイアして時間ができたこともあって着物文化に触れる機会を再び持とうと思い立った次第。

知識を入れて、着物活を楽しもう

ありがたくもブログ村にて「着物文化検定」なるものがあることを知り、今55歳ですから60歳までに年2回ほどの試験の機会を使って何度か受験してみよう。※会場、受験級が春と秋で異なります。まずはCBT形式の5,4,3級を目指します。

好きだからこそ…「きもの」やその「歴史と文化」について詳しくなれる。

「きもの文化検定」は、きものを学ぶことを通して「きもの文化」への理解を深め、もっと「きもの」に親しんでいただくことを目的としています。

座長は裏千家大宗匠 千玄室氏、

委員には 池坊 専好氏(華道家元池坊次期家元)、稲盛 和夫氏( 京セラ(株)名誉会長)、コシノジュンコ 氏(ファッションデザイナー)、小林 芳雄氏((一財)大日本蚕糸会会頭)、冷泉貴実子氏((公財)冷泉家時雨亭文庫常務理事)と、錚々たる顔ぶれ。

過去問題を見るに、基本的な知識から、だんだん専門的になっていくよう。3級まではCBT(選択問題、端末に打ち込むと合否がすぐわかる)、その後は記述式。ひー。

ということで何事も形から入る私はまずテキストを買ったのでした。

今朝届いた3冊(上段左と下段2冊)をざざざっと流し読み。

楽しい。知らないことを知る喜びは何歳になっても楽しい!と思えます。

※その後3級までとれたので自分の中ではひとだんらくです。

着物の楽しみ

本のタイトルのように、楽しめるようまず知識をつけつつ、帯結びを思い出しつつ。

この冬は名古屋帯と格闘してみようかと思います。手、まわるかな…。胴回り大丈夫かな。。

虫干しもかねて、これから1枚1枚 出しつつ、確認していこ。この年で着物警察につかまったらえらいことです。

タンス上段(写真)は、開けると先日「ふふ京都」で作った香り袋がふわっと香る…そして下段にも眠る着物・帯、などなど。このタンスをあけて1つ1つ眺めるのは昔から好きな時間だったけれど、とんとごぶさたしていました。

そんなこんなでこのたび試験勉強という名の知識の補完。「これはなに?」「どういう帯とのあわせができるの?」をしっかり学びます。まさに、着物の楽しみ。

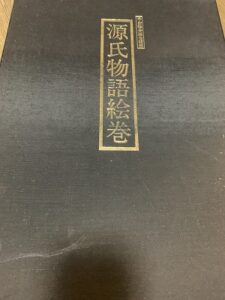

↓久々の在庫チェック、黒留袖とセットの源氏物語の帯。やわらかくてしめやすいそう。たしかにやわらかい。私、黒留袖 着る機会あるのかな。。

コメント